| 大航海物語 |

レントゲン 1895 X線を発見 |

参考資料 |

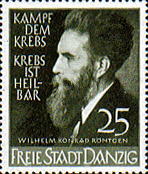

ヴィルヘルム・コンラート・レントゲン

Wilhelm Conrad Rontgen

ダンチッヒ 昭和13年 1939 発行

|

レントゲン(1845/3/27〜1923/2/10)は、ドイツの物理学者で、1895年にX線の発見を報告し、この功績により、1901年に第1回ノーベル物理学賞を受賞しました。 |

| ヴィルヘルム・コンラート・レントゲン(1845/3/27〜1923/2/10) Wilhelm Conrad Rontgen ヴィルヘルム・コンラート・レントゲンは、ドイツの物理学者。1895年にX線の発見を報告し、この功績により、1901年、第1回ノーベル物理学賞を受賞した。 1845年3月27日にドイツのレンネップ(Lennep、現在はレムシャイトの一部)で生まれた。父はドイツ人で織物商のフリードリッヒ・レントゲン、母はオランダ人のシャーロット・フローインである。1848年、一家はオランダのアッペルドルン市に移り住み、レントゲンはここで初等教育を受けた。しかし卒業目前の時期に教師にいたずらをした友人をかばったため、ギムナジウムに進学できなかった。結局、1862年から2年半オランダのユトレヒト工業学校で学んだ後に、チューリッヒ工科大学の機械工学科に進学できた。1869年に博士号を取得している。 チューリッヒ工科大学で物理学を教えていたアウグスト・クントに感化されてレントゲンは物理学者となり、1870年にクントがヴュルツブルク大学の教授になると、その助手となった。1872年にはチューリッヒ時代から交際していた6歳年上のアンナ・ラディッグと結婚した。アンナは後に、有名な右手のX線写真のモデルを務めている。同年クントがストラスブール大学に移ったため、これに帯同して引き続き助手となった。この頃からレントゲンは独立して実験を行なうようになる。 1875年から約1年間、ホーエンハイム農業学校で教授を務めたが、実験を行なう時間がないため助教授としてストラスブール大学に戻った。ストラスブール大学では主に物理定数の精密測定を行ない、その業績から1879年にギーセン大学の物理学の正教授に就任した。ギーセン大学では、カー効果や圧電効果など、光学や電磁気学に関する研究を行なっている。1888年にクントがベルリン大学に移り、ストラスブール大学では後任としてフリードリッヒ・コールラウシュをヴュルツブルク大学から迎えた。このためヴュルツブルク大学でもポストが空き、かつて在籍した事もあるレントゲンが教授として招かれた。1894年には学長に選ばれている。 ヴュルツブルク大学では圧力をかけた時の固体や液体の物性変化を研究し、1895年10月から放電管の実験を始めた。これが翌月のX線の発見へと繋がる。 なお、1919年には妻が亡くなっている。レントゲンは科学の発展は万人に寄与すべきであると考え、X線に関し特許等によって個人的に経済的利益を得ようとは一切せず、ドイツの破滅的インフレーションの中で癌のため1923年2月10日に逝去した。 X線の発見は他の発見と同様にレントゲン一人でなしえたものではなく、各国の研究者たちが研究を重ねた末のある意味で必然的な発見だった。しかしクルックス管から未知の電磁波が出る可能性を検討したことはレントゲンの独創的な発想によるものであり、現在X線の発見の功績は彼に対して与えられている。同僚の解剖学教授だったコリカー(Albert von Kolliker)の提案がきっかけでX線はレントゲン(Rontgen Rays)とも呼ばれるようになったが、レントゲン本人はレントゲンと呼ばれることを好まず、自らが仮の名とした「X線」と常に呼んでいた。 なお、X線(エックスせん、英:X-ray)は物理学では波長が1pm〜10nm程度の電磁波のこと。放射線の一種。レントゲンが1895年末に発見した。このためレントゲン線と呼ぶこともある。 〜大百科事典より。 08/9/20 |

Copyright(C):Nicky

無断転載禁止