�僊�r�A�E�A���u�Љ��`�l���W���}�[�q���[����

�@State of Libya

�ʐρF176�����u�i���{378,000���u�̖�4.6�{�j�A�l���F616���l(2007)�A��s�F�g���|���A�����F�A���u�l�A����F�A���r�A��A�@���F�C�X������(�X���j�h)�A�P�Ԑ؎�F1912�N�C�^���A�؎�ɁhLibia�h�����Ŕ��s�B

�E�����̐��ځF�`

1551�`1911�F�I�X�}���E���r�A �iOttoman Tripolitania�j

1911�`1943�F�C�^���A�E���r�A �iItalian Libya�j

1943�`1951�F�A���R�̐�� �iAllied occupation�j

1951�`1963�F���r�A�A������ �iUnited Kingdom of Libya�j

1963�`1969�F���r�A���� �iKingdom of Libya�j

1969�`1977�F���r�A�E�A���u���a�� �iGaddafi�FLibyan Arab Republic�j

1977�`2004�F�Љ��`�l�����r�A�E�A���u���iGaddafi�FLibyan Arab Socialist People's Republic�j

2004�`2011�F���r�A�E�A���u�Љ��`�l���W���}�[�q���[����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iGaddafi�FGreat Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya�j

2011�`2013�F���r�A�A���r�A�����]�c�� �iLibya�ANational Transitional Council�j

2013�F�`���r�A�� �iState of Libya�j�B

���r�A�̐��̂̓W���}�[�q���[���̐��i��O�ɂ�鋤���̐��̈Ӂj�A����F���A���}���E�A���E�J�_�t�B�v���w���ҁiMuammar Al Qadthafi�j�A�S���l���ψ���B���r�A�͐l���匠�Ɋ�Â����ږ��吧��錾�A�W���}�[�q���[���ƌĂ��Ɠ��̐��̂��Ƃ鍑�ƂŁA�������@�͑��݂����A1977�N�ɐ��肳�ꂽ�l���匠�m���錾���A���̋@�\���ʂ����A�C�X�����@���A��v�Ȗ@�̌��Ƃ���Ă���B

�E���r�A���j�F�`

��j����A�x���x���l�����Z�B

�Ñ㎞��A�M���V���l�A�t�F�j�L�A�l�A�J���^�S�A���[�}�鍑�A�����[�}�鍑���x�z

�V���I�A�A���u�l�̃E�}�C�����������A�C�X���������L����

�@�@�@�@�@�C�X�������̐Z���ƂƂ��ɏZ���̃A���u�����i��

16���I�A�I�X�}���鍑������

1711�N�A�y���������g���|�����̃g���R�n�R�l���������A�J���}�����[��������(-1835)

19���I�����A�J���}�����[�����č�����ꎟ�o�[�o���푈���J��L���A���̌��C�M���X��

�@�@�@�@�@�@�t�����X�ɂ�邱�̒n�ւ̊����n�܂������߁A�I�X�}���鍑�̓��r�A���Đ���

1835�N�A�J���}�����[�����ŖS

20���I�����A�ɓy�푈�ɂ��A

1911�N�A�C�^���A���������r�A��A���n���A�A���n����̓C�^���A�l�����A������A

�@�@�@�@�@�@�T�k�[�V�[���c�̃I�}�[���E���t�^�[����x���x���l�ɂ�錃������R������A

�@�@�@�@�@�@���Ƀt�F�U�[���Ō�������R

1932�N�A�C�^���A�����r�A�����S����

��Q�����E��풆�ɂ͘A�����i�C�M���X�j�Ɛ������i�C�^���A�A�i�`�X�E�h�C�c�j�̊ԂŌ��킪�J��

�@�@�@�@�@�@�L����ꂽ�i�k�A�t���J����j�B�C�^���A�̔s��ɂ��A���͉p���̋��������̂ƂȂ�

1949�N�A���A�̌��c�ɂ��A

1951�N�A���r�A�̓L���i�C�J�A�g���|���^�j�A�A�t�F�b�U�[���̎O�B�ɂ��A�������œƗ�

�@�@�@�@�@�@���r�A�A�������̍����ɂ̓L���i�C�J�̎ł���A

�@�@�@�@�@�@�T�k�[�V�[���c�̎w���҂������C�h���[�X1��������

1951/12���A���r�A�A�������i�C�h���[�X�����j�Ƃ��ēƗ�

1963�N�A�A�M���͔p�~����A���r�A����������

1969/9/01�A�v���F�J�_�t�B��сi�����j�ɂ��N�[�f�^�[�A���r�A�E�A���u���a���ɉ���

�@�@�@�@�@�@�i�Z����`�҂�����27�˂̃J�_�t�B��тƓ��u�̐N���Z�����ɂ��N�[�f�^�[�ŁA

�@�@�@�@�@�@�g���R�ɑ؍ݒ������������C�h���[�X1���͑ވʂ��A���݂̃J�_�t�B�卲���������

�@�@�@�@�@�@����Ƃ��鍑�Ƃ������B���̌�̓C�X���[����`��Љ��`��i�Z����`��J�_

�@�@�@�@�@�@�t�B���������w�̏��x�Ɋ�Â����Ƃ����݁A1970�N�ォ��1990�N��܂Ő��X�̃e��

�@�@�@�@�@�@�x���ȂǂŃA�����J��C�M���X�Ȃǂ̉��ď����ƓG�B���Ƀ\�A�������̂ŁA�č���

�@�@�@�@�@�@�J�_�t�B�ÎE�̋����ł����A��̂͏o����

1977/03���A�l���匠�m���錾�i�W���}�[�q���[���錾�j���\

�@�@�@�@�@�@�@�@�Љ��`���r�A�E�A���u�E�W���}�[�q���[�����ɉ���

1986/01���A�č����r�A�o�ϐ��ٔ���

1992/03���A���A���ۗ��A���r�A���ٌ��c748�̑�

1992/11���A���A���ۗ��A���r�A���ً������c883�̑�

1999/04���A���A���ۗ��A���r�A���ْ�~

2001�N���č����������e�������ȍ~�͕č��Ƌ����H�����Ƃ����A���ʂ��o���Ȃ��e�A���u

�@�@�@�@�@�@�O������e�A�t���J�O���ւƃV�t�g���A�A�t���J�A�����Ŏ哱�������낤�Ƃ��Ă���

2003/09���A���A���ۗ��A���r�A���ى������c

2003/12���A��ʔj��v��p���錾�A���ۍ��@�c�̎���\��

2004/01���ACTBT��y�ACWC����

2004/10���A�č��A���r�A�o�ϐ��ّ[�u����

2006/06���A�č��A�u�e���x�����Ɓv�w�����

2006/08���AIAEA�lj��c�菑����

2011/8/23�A�����{���͂��g���|���ɓ˓��サ�āA�ח����O�ƂȂ�

2011/8/24�A�����{���͂��g���|���𐧈�������A�J�_�t�B�[�卲�̍s���͕s��2011/9/16�A���r�A���̐V���������肳���B |

������

|

���r�A�̍s�����iDistricts of Libya�j�F�`

�V���A�r�[���iSha'biyah�j�ƌĂ��B�E�����x���̎����̂�34���݂���B���̉��Ƀ}�n�b���ƌĂ�鎩���̂�468�u����Ă���i2006�N���݁j�B

| No. |

�V���A�r�[��(��) |

�iSha'biyah�j |

�l�� |

���u |

���s |

Captal |

�l |

| 1 |

�A�W���_�[�r���[ |

Ajdabiya |

165,839 |

91,620 |

�A�W���_�[�r�� |

Ajdabiya |

|

| 2 |

�u�c�i�� |

Al Butnan |

144,527 |

83,860 |

�g�u���N |

Tobruk |

300,000 |

| 3 |

�q�U���E�A�J�[�_�[ |

Al Hizam Al Akhdar |

108,860 |

12,800 |

�A�r���[ |

Al Abyar |

45,000 |

| 4 |

�W�����E�A�J�_�[ |

Al Jabal al Akhdar |

194,185 |

7,800 |

�o�C�_ |

Al Bayda' |

206,180 |

| 5 |

�W�F�t�@�� |

Al Jfara |

289,340 |

1,940 |

�A�W�W�� |

Al 'Aziziyah |

4,000 |

| 6 |

�W���t�� |

Al Jufrah |

45,117 |

117,410 |

�z�E�� |

Houn |

35,316 |

| 7 |

�N�t�� |

Al Kufrah |

51,433 |

483,510 |

�W���E�t |

Al Jawf |

17,320 |

| 8 |

�A���}�W |

Al Marj |

116,318 |

10,000 |

�}�W |

Al Marj |

120,000 |

| 9 |

�A���}�K�u |

Al Murgub |

328,292 |

3,000 |

�N���X |

Al Khums |

|

| 10 |

�A���k�K�A���J�� |

An Nuqat al Khams |

208,954 |

5,250 |

|

|

|

| 11 |

�A���N�o |

Al Qubah |

93,895 |

14,722 |

�A���N�o�[ |

Al Qubah |

|

| 12 |

�A�����n |

Al Wahat |

29,257 |

108,670 |

�A�W���r�� |

Ajdabiya |

|

| 13 |

�A���U���� |

Az Zawiyah |

197,177 |

1,520 |

�A���U���� |

Azzaweya |

291,000 |

| 14 |

�x���K�W |

Benghzi |

636,992 |

800 |

�x���K�W |

Benghzi |

446,250 |

| 15 |

�o�j���� |

Bani Walid |

77,424 |

19,710 |

|

|

|

| 16 |

�_���i |

Darnah |

81,174 |

4,908 |

�_���i |

Darnah |

50,000 |

| 17 |

�K�[�g |

Ghat |

22,770 |

72,700 |

�K�[�g |

Ghat |

|

| 18 |

�K�_�~�X |

Ghadames |

19,000 |

51,750 |

�K�_�~�X |

Ghadames |

7,000 |

| 19 |

�K�����[�� |

Gharyan |

161,408 |

4,660 |

�K�����[�� |

Gharyan. |

|

| 20 |

�����Y�N |

Murzuq |

68,718 |

349,790 |

�����Y�N |

Murzuk |

7,000 |

| 21 |

�~�Y�_�[ |

Mizdah |

41,476 |

72,180 |

|

|

|

| 22 |

�~�X���^ |

Misurata |

360,521 |

2,770 |

�~�X���^ |

Misurata |

550,000 |

| 23 |

�i�[���[�g |

Nalut |

86,801 |

13,300 |

�i�[���[�g |

Nalut |

55,000 |

| 24 |

�A���i���q�A���A���o |

Tajura Wa Al Nawahi AlArba' |

267,031 |

1,430 |

|

|

|

| 25 |

�^���t�i |

Tarhuna Wa Msalata |

296,092 |

5,840 |

�^���t�i |

Tarhuna |

296,000 |

| 26 |

�^���u���X |

Tarabulus |

882,926 |

400 |

�g���|�� |

Tripoli |

1,682,000 |

| 27 |

�Z�u�n�[ |

Sabha |

126,610 |

15,330 |

�Z�u�n�[ |

Sabha |

130,000 |

| 28 |

�X���g |

Surt |

156,389 |

77,660 |

�X���g |

Sirt |

|

| 29 |

�T�u���T |

Sabratha Wa Surman |

152,521 |

1,370 29 |

|

|

|

| 30 |

���W�A���n�� |

Wadi Al Hayaa |

72,587 |

31,890 |

�A���o�� |

Awbari |

|

| 31 |

���W�A���T�` |

Wadi Al Shatii |

77,203 |

97,160 |

�A�W�� |

Adiri |

|

| 32 |

���t���� |

Yafran |

117,647 |

9,310 |

���t���� |

Yifrin |

|

| T |

�i�v�j |

�iDistrict Total�j |

616���l |

1760000 |

|

|

|

|

���v�C��������ւ�A�N�������`�āI |

|

|

|

�E�Q�lHP�`���r�A�̋敪�n�}

�Ɨ��ȑO�̃��r�A�͔_�q�Ƃ���Y�ƂƂ���n�����_�ƍ����������A�Ɨ����1955�N������c�J�����i�߂��A1959�N�Ƀ��r�A�͎Y�����ƂȂ����B��������̓I�N�V�f���^���E�y�g�����E���Г��̍��ېΖ����{�ɂ��Ζ��J�����i�߂�ꂽ���A1969�N�̊v����ɐΖ��͍��L�����ꂽ�B���r�A���{���N�������p���i���@���j�����ɂ��1992�N����1999�N�܂ō��ۘA���̌o�ϐ��ق������A���r�A�o�ς͔敾�����B�ߔN�͌o�ϐ��ق̉����ɔ����A��x�͓P�ނ����I�N�V�f���^���E�y�g�����E���Ȃǂ̐Ζ��֘A��M���Ƃ����O�����{�����X�Ɨ������A����ɂ��킹�Čo�Ϗ��}���ɉ��Ă����ƌ����Ă���B

���c�̑����̓L���i�C�J�ɏW�����Ă���A�Ζ��̖����ʂ̓A�t���J�ő�Ƃ����Ă���B�A�o�̑啔�����Ζ��ŁA�f�Ս������ێ����邽�߂ɗA�o�ʂ͒��߂��Ă���B���r�A�͐Ζ����L�x�ł���Ȃ�����l�������Ȃ����߂ɁA��l�������GDP�̓A�t���J�ōŏ�ʃN���X�̔�r�I�T���ȍ��ł���A��i���ɕ��ڂ��Ƃ��Ă���B2008�N�̃��r�A�̈�l������GDP��16,114�h���i15,919�A2008�F43�ʐ��L�j�ŁA���Ɣ�ׂ�ƃG�W�v�g��2,160�h���A�X�[�_����1,518�h���A�`���h��862�h���A�j�W�F�[����390�h���A�`���j�W�A��3,907�h���A�A���W�F���A��4,588�h���Ȃ̂ł��̊i���͗�R�ŁA���{��US$39,731�h���i2008�F17�ʁA��46,380�F9�ʁj�B�Ɨ��ȑO�����v��@�ہA���イ����A�����H�Ȃǂ̌y�H�Ƃ��s���Ă����B�Ɨ���A�Ζ���������Ղɏd�H�Ɖ����i�߂��A�Ζ������A���S�A�Z�����g�A�A���~���B�Ȃǂ��s�����c�H�ꂪ���݂���Ă���B

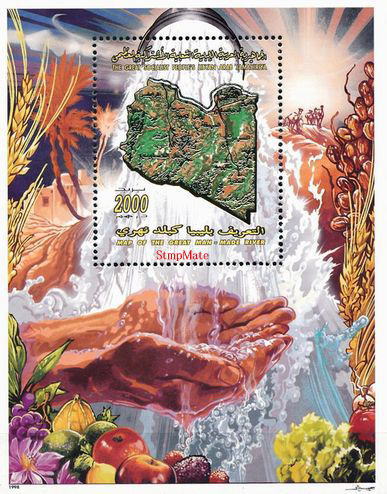

���y��1.2%���k�n�ƂȂ��Ă���A���݂ł��_�Ƃ�q�{�ɏ]�����鍑���������B�n���C�_�Ƃ�I�A�V�X�_�Ƃ���Ȕ_�@�ł���A1969�N�v����̎Љ��`�����͔_�Ƃ̎Y�Ɖ��ɗ͂����A�[�w�n�������p�C�v���C���ŗA�����ğ���i�߂Ă���i���r�A��l�H�͐�j�B

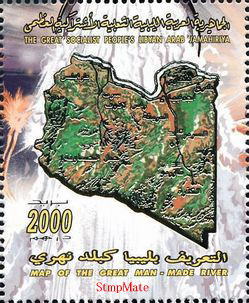

�E���r�A��l�H�͐�v��

�@�@Great Manmade River�A���r�A�l�H��^��

1953�N�Ƀ��r�A�ɂ�����Ζ��T���̍ہA�������̃T�n�������̒n���[����1���N�ȏ�O�ɒ~�ς��ꂽ��ʂ̒n�����������Ă��邱�Ƃ��������ꂽ�B1984�N�ɂ��̒n���������ݏグ�A�C�ݕ��̃g���|����x���K�W�Ƃ�������s�s��A�g���|���^�j�A�A�L���i�C�J�̔_�k�n�тɋ����������v�悪���\���ꂽ�B25�N�v��ŁA2009�N�x���̊�����ڎw���Ă���B�J�_�t�B�[�卲�͂��̌v��ɂ��āu���E��8�Ԗڂ̕s�v�c���v�Əq�ׂ��B�H����4���ɕ�����A1���̓N�t���߂��̃L���i�C�J����������n���������ݏグ�A�x���K�W�y�уL���i�C�J�C |

���r�A�̒n�}

|

�ݕ��ɋ����A2���̓t�F�U�[���̃Z�u�n�߂����琅�����ݏグ�g���|���^�j�A�C�ݕ��y�уg���|���ɋ����A3���̓G�W�v�g�����߂��̓���������g�u���N�ߕӂւ̋����A4���̓K�_�[�~�X�߂�����`���j�W�A�����n���ւ̋����Ƃ����v��ƂȂ��Ă���B���H�̑�������4000km�ɂ����A�[��500m�A1300�{�ȏ�̈�˂�����������6,500,000m3�̒W������������v��ł���B���H�̒ʂ�قڑS�悪�����n�т̂��߁A���a4m�̃R���N���[�g�ǂ�n���ɖ��݂��A�C�ݕ��܂œ�������B���H���250���h���B1993�N�ɂ̓x���K�W�ɑ����J�n�B1996�N�ɂ̓g���|���ɑ������J�n���ꂽ�B3���A4���H���͖����H�ł���B���_�́A���ΐ��̉ߓx�̋��ݏグ�ɂ��n���ѐ��w�̌͊��ɂ��A���r�A�암�ɓ_�݂���I�A�V�X�ւ̉e�����뜜����Ă���B�܂��A250���h�����̑��H��Ɍ��������v���オ��̂��Ƃ�����������B������������݂��Ă��A���ݒn�����̑����͋C��I�Ɍ����߂��A�͊�����ΐ��H�͈�u�ɂ��Ė��p�̒����Ɖ�������ł���B50�N�Ԃ͌v��ʂ�̐��ʂŋ����ł���Ƃ���Ă��邪�A�t�Ɍ�����50�N���߂���Ό͊��̉\��������Ƃ������Ƃł�����B�܂��A�H���͋Z�p��̖��␅���̖��A���ݔ�̍����Ȃǂɂ��x��C���B

�E���r�A�ό��F�`

��Ճ}�j�A�ɂƂ��ẮA�n���C���݂̌Ñネ�[�}��ՌQ�͌������Ȃ����ł��B��s�̃g���|�������ނ悤�ɓ��Ƀ��v�e�B�X�E�}�O�i�̈�ՁA���ɃT�u���[�^�̈�Ղ��g����܂��B�k�A�t���J�̒n���C���݂ɓ_�݂��郍�[�}��Ղ̒��ł́A�ۑ���Ԃ��ǂ��A�K�͂��傫��������o�����݂ł��B�����̑��̓s�s�A�x���K�W�����ɂ���L�����[�l�̈�Ղ��܂߁A���E��Y�Ɏw�肳��Ă���̂����R�ł��B�����āA���r�A�ό��̍ő�̖ڋʂ͂Q�L�B�T�n���������Ղł̑����̒��p�s�s�Ƃ��ďd�v�������h���s�K�_���X�h�ƁA�����N���ɂ킽��N�H���ꂽ��ǂ��₪�_�݂���h��O�A�[�g�����قƐ�j����̊��Q�A�J�N�X�R��h�B���E��Y�ɂ����Ȃ��Ă��܂��A�A�J�N�X�R�瑱�������Y�[�N�̑�K�͂ȍ��u�Q�A���u�̒��ɍ� |

�A���e�~�X���_��

|

�R�ƌ����ƃi�c�����V�̖X���g����E�o���������K�K�̏ꏊ�ŁA���{����C�y�ɖ{�i�I�ȍ��u�Q�K�₪�o���鐔���Ȃ����̈�ł��B���r�A�͓��{��4.7�{�Ƃ����L�����y�������Ă��܂����A�c�O�Ȃ��炻�̓���95%���A�s�тȊ�̑������n�ƍ����ɂȂ��Ă��܂��B�n���C���݂��瑱���������̋͂��Ȓn�т���v�k��n�̈�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�l�������̒n���C���ݒn��ӂ�ɏW�����Ă��܂��B���r�A�͋ɓx�Ɋ������^���̐��������Ȃ��A�N�Ԃ�ʂ�����X���Ă���͐�␅��������܂���B���{�́A���܂ɍ~��J���߂Ă����_�����e�n�Ɍ��݂��Ă��܂��B�����̑����ł́A��˂��@��A�n���̑ؐ��w���琅�鎎�݂��s���Ă��܂��B�ő�̃g���C�́A���s���ɑΏ����邽�߁A��K�͂ȟ��v����l�H�͐�iGMMR�j�v�悪�i�߂��Ă��܂��B���r�A�암�̍����n�т̊������Ԃő���ƁA�I�A�V�X�n�т̗̃x���g�n�т���ڂ����������A�����ł���Ȃ��琅�̖L�x�����������܂��B����ȃX�v�����N���[�V�X�e�����g������K�͂ȍ������_�Ƃ��K���ł��B�Ζ���K�X���������łȂ��A�T�n�������̒n���ɖ���L�x�ȑؗ������ł��L���Ɋ��p���Ă���ʂ̃��r�A�������Ă��܂��B

�����r�A�̐��E��Y���`������Y�T��

�E���v�e�B�X�E�}�O�i�̍l�È�ՁA1982

�E�T�u���^�̍l�È�ՁA1982

�E�L�����l�̍l�È�ՁA1982

�E�^�h�����g�E�A�J�N�X�̊�G��ՌQ�A1985

�E�K�_�~�X�̋��s�X�A1986�B

�E�t�F�U�[��

�@�@�iFezzan)

�t�F�U�[���̓��r�A�̈�n��ŁA�g���|���^�j�A�A�L���i�C�J�Ƃ��킹�ă��r�A�̎O�n����\���B���r�A�쐼���ɗL���č������L�����Ă��܂��B���S�s�s�̓����Y�N�iMurzuk�j�A�Z�u�n�iSabha�j�B�����A���W�F���A�A����j�W�F�[���A�`���h�Ɛڂ��Ă��܂��B�S�n�悪�����ŁA�펞���̗����͐�͂���܂���B�����̂Ȃ������̃��W(Wadi�A��̌k�J)�����{�����݂���݂̂ł��B�I�A�V�X���_�݂��A�����ł̟��_�Ƃ���v�ȎY�Ƃł��B |

�t�F�U�[���̒n�}

|

�I���O������J���^�S�iAncient Carthage�ABC814-BC146�j��[�}�鍑�iRoma antiqua�ABC753-476�j�ƁA���A�t���J�̃T�w���iSahel�j�⒆���A�t���J�̊Ԃōs��ꂽ�T�n�����Ղ̃��[�g�Ƃ��ăI�A�V�X�ɓs�s���Ƃ��h���܂����B���[�}�鍑�̕����C��ϓ��ɂ�鍻�����Œ����t�F�U�[���̏��ƓI���l�͒ቺ�����ށB13�`14���I�ɂ����Ă̓J�l���鍑�iKanem-Bornu

Empire�A700-1380�j�̎x�z���ƂȂ���A���̌�I�X�}���鍑�Ɏx�z����܂����B�ɓy�푈�iItalo-Turkish War�A1911/9/29-1912/10/18�j�ŁA1911�N���߂ɃC�^���A�ɐ�̂���ĐA���n�ƂȂ�܂����B��ꎟ���E���i�k�A�t���J����j���A�x���x���l��A���u�l�Ɏx�����ꂽ�T�k�[�V�[���c�iSenussi�j�ƃC�^���A�̐킢�i�T�k�[�V�[�푈�FSenussi

campaign�A1915-1918�j�������A�C�^���A�Ńt�@�V�X�g�}������������������A1923�N���܂ł̓C�^���A�͏\���Ȏx�z�����m�����邱�Ƃ͂ł����A�g�D�A���O��(Tuareg)

���A1916�`1917�N�ɂ����Ẵj�W�F�[���k���̃A�C���R�n�iAir Mountains, 2,022m�F���E��Y�A�C���E�e�l�����R�ی���j���ӂ̃t�����X�A���n�x�z�ɑ���g�D�A���O�̔����iKaocen Revolt, 1916-17�j��ɃC�^���A�ɕ������A����E���i�k�A�t���J����j�ł̓C�^���A�R�Ƌ��ɐ킢�܂����B1943/1/16�Ɏ��R�t�����X�R�������Y�N���̂���Ȃǃt�����X�̎x�z���ƂȂ���A1951�N�Ƀt�����X�R�͓P�ނ��A�g���|���^�j�A�哱�̏W�����ƂɂȂ邱�Ƃ�]�܂Ȃ��t�F�U�[���̓L���i�C�J���iEmirate

of Cyrenaica�A1949-1951�j�Ƌ��ɘA�M�����Ƃ̘g�g�݂��x�����A1951�N�Ƀ��r�A�A�������ɉ����܂����B

�E�L���i�C�J

�@�@�iCyrenaica�j

�L���i�C�J�́A���r�A�̓����n���B�ÓT����ȗ��A��ʓI�ɂ̓o���J�iBarqah�j�ƌĂ�Ă��܂����B�g���|���^�j�A�A�t�F�U�[���Ƌ��Ƀ��r�A�̗��j�I�ȂR�n��ŁA1970�N��̍s���敪�ł����B�ꌹ�͌Ñ�M���V������̐A���s�L�����l�B���݂̓V���A�r�[���ƌĂ��s���敪�ɕ�������āA�A�W���_�r�[���[�A�x���K�W�A�_���i�A�N���t�ȂǁA10�̏B�E�����x���̎����̂ɕ�����Ă��܂��B

�E�g���|���^�j�A

�@�@�iTripolitania�A�A���r�A��ł̓^���[�u���X�j

�g���|���^�j�A�́A�L���i�C�J�A�t�F�U�[���ƕ��ԃ��r�A�̗��j�I�ȂR�n��̈�ł��B��s�g���|�����܂ޒn��ŁA3�n�撆�ł��l���������o�ϗ͂��������A �g���|���^�j�A�̑啔���͍����ŁA�k���̊C�݉����̈ꕔ�͒n���C���C��ł���A�~�G�̍~�J�𗘗p���ăI���[�u�A�I�����W�A�������Ȃǂ̔_�k������ł��B

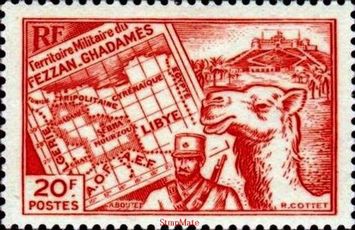

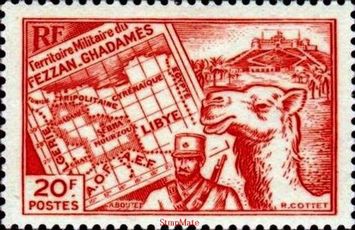

�E�t�F�U���K�_���X�̕��R���n��

�@�@�iFrench military administration in Fezzan, 1947-1951�j

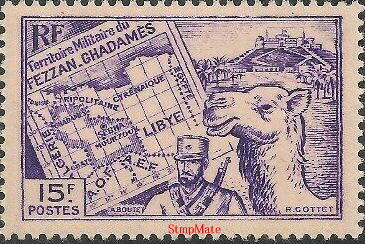

�@�@�@�t�F�U���K�_���X�̃e���g���[���̖���

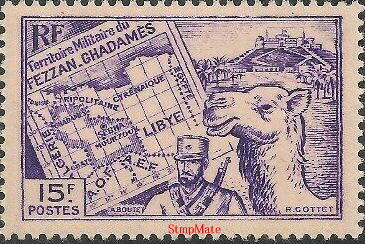

�t�F�U���͌��݂̃��r�A�̓쐼�n��ł��B

�t�F�U���K�_���X�̌R���̓y�́A1947�N����1951�N�̃��r�A�Ɨ��܂ŁA�t�����X���x�z���Ă������r�A�̋��C�^���A�A���n�̓암�̗̈�ŁA���r�A�A���������̈ꕔ�ł����B�t�����X���`���h��������R�t�����X�R��1943�N�Ɍ��C�^���A�암�R�̈悾�����n����̂��A�ނ�̃t�F�U���n����t�����X�A���n�鍑�ɍs�� |

�t�F�U���K�_���X�̒n�}�Ɩ���

|

�I�ɕ������邱�Ƃ�v�����Ďx�z������A�s���E���͌��C�^���A�̊����̂܂܂ł����B�l���̏��Ȃ��t�F�U���n���iFezzan�j�ł́A�t�����X�̌R���������C�M���X�̍��ɑΉ�����g�D���`�����܂����B�C�M���X�̏��F�āA1943�N1���Ɏ��R�t�����X�R���`���h����̓y���x�z���邽�߂ɖk�Ɉړ��B�t�����X�����̓T�o�iSebha�j�ɒ��݂���E�����w���B���r�A�����}��`�҂̓t�����X�̈Ӑ}�����r�A����̃t�F�U���̍ŏI�I�ȕ����Ƃ����s���������t�F�U���́A1951/12/24�Ƀg���|���^�j�A�ƃL���i�C�J�ɉ����A���r�A�������`�����܂����B����͍��A��ʂ��ēƗ���B�������ŏ��̍��ɂȂ�܂����B

�E�t�F�U���K�_���X�̃Z�u�n���

�@�@�iFort de Sebha, Fezzan-Ghadames�j

�Z�u�n(Sabha)�́A���r�A�̃t�F�U�[���n���ő�̓s�s�ŁA�T�u�n�[���̌��s�B2011�N�̐l���͖�9.7���l�B�t�F�U�[���n���ɂ͑��ɓs�s�炵���s�s�͑��݂����A�B��̓s�s�Ƃ��čs���@�\�E���Ƌ@�\���W�ς��Ă��܂��B�T�n�����Ղ̗v�Ղł���A�I�A�V�X�s�s�ł��B��`������A�g���|���y�уx���K�W�֍q��ւ��A�q���Ă��܂��B�܂��A���r�A�̃T�n�������ό��̓Z�u�n�𑫏�Ƃ��čs���܂��B�J�_�t�B�卲��14�˂̎��ɃX���g����Z�u�n�� |

�Z�u�n���

|

�ڏZ���A���w�Z�ɓ��w�����̂ŁA���N����������ʼn߂��������߁A���݂������̃J�b�U�[�t�B�[�̉Ƃ��ۑ�����Ă��܂��B

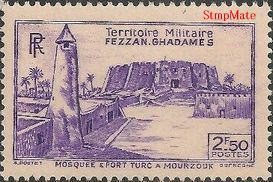

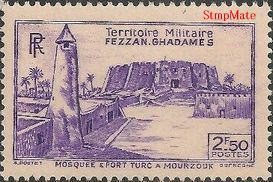

�E�t�F�U���K�_���X�̃g�D���N���

�@�@�iFort Turk, Fezzan-Ghadames�j

�I�X�}���鍑��1551�N�Ƀ��r�A�𐪕������Ƃ��A �g���R�l�͏��l��Ƒ����܂ގ�ɃA�i�g���A���炱�̒n��ɈڏZ���Ă��܂����B����ɁA�����̃g���R�����A���u�l��x���x���l�̏����ƌ������A���̎q�������̓N�[���E���X�iKouloughlis�j�Ƃ��Ēm���Ă��܂����B�����A�ނ�̖��������g���R�l�ƌ��Ȃ��A�܂��̓I�X�}���鍑�̎x�z���ɂ��̒n��ɒ�Z�����g���R���̎q���ƔF�߂郊�r�A�l���܂����܂��B���ہA���r�A�̑����̉Ƒ��́A����ʂ� |

�g�D���N���

|

�āA���̋N����ǐՂł��܂��B�Ƒ����A��c���ڏZ�����g���R�̒n��ɑ����鐩�������Ƃ͔��Ɉ�ʓI�ł��B���Ƃ��A�g�J�g��(Tokatli)�A�G�X�L�V�F�q����(Eskisehirli)�A���[����(Muglali)�A�C�Y�~����(Izmirli

)�͔��Ɉ�ʓI�Ȑ��ł��B

�E�J�_�t�B�卲

�@�@�i���A���}���E�A�����J�_�t�B�j

�@�@�iMuammar Gaddafi �A1942��-2011/10/20�j

�@�@�iMuammar Mohammed Abu Minyar al-Gaddafi)

�J�_�t�B�卲�̓��r�A�̌R�l�A�v���ƁA�����ƂŁA�僊�r�A�E�A���u�Љ��`�l���W���}�[�q���[�����̍ō��w���ҁB�̍��́u���r�A�ō��w���҂���ъv���w���ҁv�izaim

wa-qaid al-tawrah fi libiya, �U�C�[���E�����J�[�C�h�E�b���T�E���E�t�B�[�E���[�r���[�j�A�u�h���Ȃ�w���ҁv�ial-ab

al-qaid, �A�����A�t�E�����J�[�C�h�j�B1969�N�̃��r�A�v���Ő������l����A2011�N�Ɏ���܂Œ����ɂ킽��ƍِ������ێ�������A2011�N���r�A����i2011/2/15-10/23�F2/17�v���A250���j�Ő����͕���A���g�����J�_�t�B�h�����ɂ���ĎE�Q����܂����B���{�ł͈�ʂɃJ�_�t�B�卲�Ƃ����ď̂Œm���Ă��܂����A�J�b�U�[�t�B�[�Ƃ��L�q�B�Ȃ��A2011/10/23�ɍ����]�c��ɂ�胊�r�A�S�y�̉��������������I�����錾�������A���̌�C�X�����ߌ��h�g�D�̐e�J�_�t�B���́E�C�X�������i�A�C�V���AISIL�FIslamic

State in Iraq and the Levant�A2006/10/15�`�j�䓪�� |

�J�_�t�B�卲

Peaple authority declaration 1985

���r�A�@1985�@���s |

����͌p�����Ă��܂��B

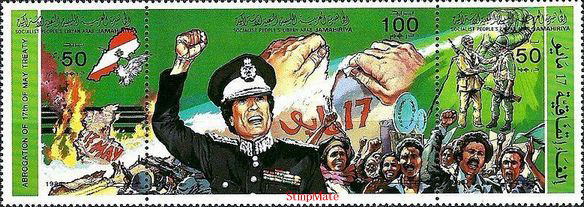

�E�T/17����

�@�@(May 17 Agreement�j

1983/5/17�̍��ӂ́A1982�N���C�X���G�������o�m���ɐN�U �A �x�C���[�g���� ������A1983/5/17�̃��o�m�����풆�Ƀ��o�m���ƃC�X���G���̊ԂŒ������ꂽ���ӂł������A���o�m���͌����A�C�X���G�����V���A�̗����̌R����̉��ɂ���܂����B���̍��ӂ� ���o�m���R���C�X���G���̒n�ʂ������p�����Ƃ����߂���A���o�m���̎��R��`���{�̓��C�o���̕ʔh�ɂ��x�C���[�g�ł̌������퓬�ŁA1984�N2���ɕ��č��ӂ�ۂ��Ƃ��ł��܂���ł����B�V���o�m���c��͐V���ɑI�o���ꂽ�c��(�t�Z�C���E�G���E�t�Z�C�j)�̃��[�_�[�V�b |

�T/17���ӂ̔j��

|

�v�̉��ō��ӂ��������܂���(1984/3/5����)�B

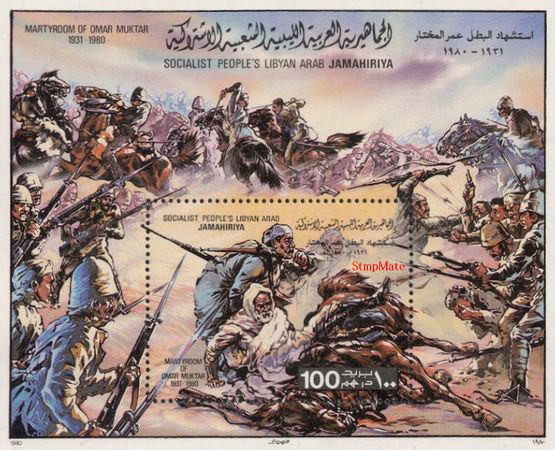

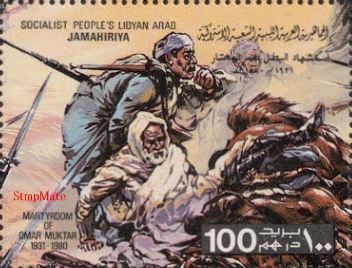

�E�I�}���E�A�������t�^�[��

�@�@�iOmar al-Mukhtar�A1862-1931�j�A���r�A�Ɨ��̕�

�I�X�}���鍑�x���K�W�ߍx�̃W�����Y�[�����Ő��܂�̃��t�^�[���́A�̋��̃}�h���T�ŋ�����A16�˂̎��ɕ��������B���̌�̓T�k�[�V�[���c�̋��_���������A���r�A�����i�G�W�v�g�̐��������j���G�W�v�g�̃V�[���E�I�A�V�X�iSiwa Oasis)�ߋ��I�A�V�X���W���O�u�[�u�iJaghbub�j�̑�w��8�N�ԉ߂����܂����B���ƌ�͋A�����A�C�X�������w���҃C�}�[���Ƃ��Čo�T�R�[�����������Ă��܂����B1911�N�A�ɓy�푈�̖u���Ń��r�A�ɐ���y�сA10/2�Ƀ��C�[�W�E�t�@�����F�b����iLuigi

Faravelli�A1852-1914�j�̃C�^���A�C�R�͑����g���|���Ɍ���A |

�X�����^�̐킢�i���t�^�[���̏}���j

|

�g���|���Ɍ���A�I�X�}���R���~�������ۂ������߃C�^���A�͑����C�����J�n�B3���Ԃɓn��C���ŊX�͔j��E��̂���܂����B�T�k�[�V�[���c�̓I�X�}���R�ɋ��͂��ăC�^���A�R�Ɛ킢�A���t�^�[�����퓬�ɎQ�����A�ȍ~20�N�ɓn��C�^���A�R�Ɛ키���������ƂȂ�܂����B�퓬�̓C�^���A�R�̗D�ʂɓW�J���A��1912/10/18�ɍu�a�����A�g���|���^�j�A�E�t�F�U�[���E�L���i�C�J���C�^���A�����Ɋ�������܂����B�T�k�[�V�[���c�͂��̌���C�^���A�R�Ƃ̃T�k�[�V�[�푈�i�p��Łj���p���B1920�N�ɃL���i�C�J�̎x�z����F�߂��邪�A1922�N�̃x�j�[�g�E���b�\���[�j���������ɂ��Η����������A�w���҃��n���}�h�E�C�h���[�X��12/21�ɃG�W�v�g�����ɒE�o�B

���t�^�[���̓C�h���[�X�Ƀ��r�A�i�ߊ��ɔC������A�C�^���A�^���̎w�������邱�ƂɂȂ�A�e�n�̔��C�^���A�E�Q�������w�����ɒu���āA�L���i�C�J�̒n�`�ƍ�����̏n�m�ŃC�^���A�R�ƗE���E�ʊ��ɐ킢�܂������A1931/9/11�Ƀ��t�^�[���̓W���o���E�A���E�A�t�_�����X�����^�̐킢�iSlonta�j�ŕ������A�C�^���A�R�ɕߔ�����܂����B���Ì�ɍٔ��Ŏ��Y�����������n����i9/15�j�A�����x���K�W����56km����̃\���[�N�i�j�ɂāA���O�̖ڂ̑O�ōi��Y�ɂ���܂����B���t�^�[���̎���A��R�^���͐��ނ��A1932�N�Ƀ��r�A�̓C�^���A�ɕ��肳��܂������B

20�N�߂��ɓn���R�^�����w���������t�^�[���́u���r�A�Ɨ��̕��v�Ƃ��đ��h�̑ΏۂƂȂ��Ă���A�J�_�t�B�������̃��r�A�ł͍ō�������10�f�B�i�[���D�ɏё����g�p����Ă��܂����i�ō��w���҂ł���J�_�t�B�̏ё���1�f�B�i�[���D�Ɏg�p�j�B�܂��A�J�_�t�B��1981�N�ɃA�����J���O���E�n���E�b�h�Ƌ����Ń��t�^�[���ƃC�^���A�R�̐킢��`�����f��w�����̃��C�I���x�𐧍삵�A3,500���h���𐧍��Ƃ��ďo���B2011�N���r�A���킪�u������ƁA���t�^�[���͎��R�̏ے��Ƃ��Ĕ��J�_�t�B�h�̃|�X�^�[����ɗp������悤�ɂȂ�A�u�I�}���E���t�^�[�����c�v�𖼏�锽�J�_�t�B����������܂����B���J�_�t�B���͂̃��r�A�����]�c����_��u�����x���K�W�ł́A1�f�B�i�[���D�̏ё����J�_�t�B���烀�t�^�[���ɓ\�芷�����U�D���o���܂����B�N�h�D�X�E�A���r�[���͔��J�_�t�B���͂Ƃ̓O��R����咣����J�_�t�B�����t�^�[�������������Ɂu�J�_�t�B�̓��t�^�[���ł͂Ȃ����b�\���[�j�̓��ށv�Ɣᔻ���܂����B

�Q�lHP�`

�@�E���r�A�̒n�}

�@�E���r�A�̋敪�n�}�i�R�n��j

�@�E���r�A�̏ꏊ�n�}

�@�E�t�F�U���̏ꏊ�n�}�i1943-1951�j

�������

�E�R�[�q�[

���E��Y��

�E�w���_�[�\���� �i�s�g�P�[�������j

�E�k�r�A��� �i�G�W�v�g�j

�E�p���e�m���_�a �i�M���V���j

�E�@���� �i���{�j

�����y���݂��������B

�E��L���������̕����Ȃǂ��Q�Ƃ����Ă��炢�܂����B�@�@�@�P0/�W/�Q�R�A2019/12/19

|